La Cresta el Perro. — El Cervino de Asturias. — En la sierras.

(29 de julio — 1 de agosto de 1892.)

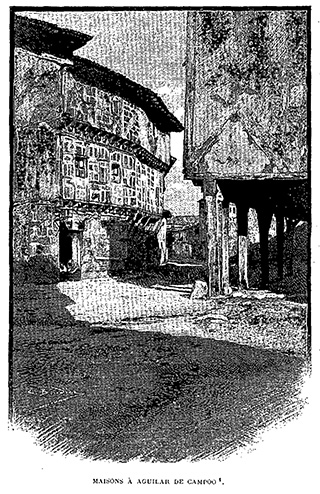

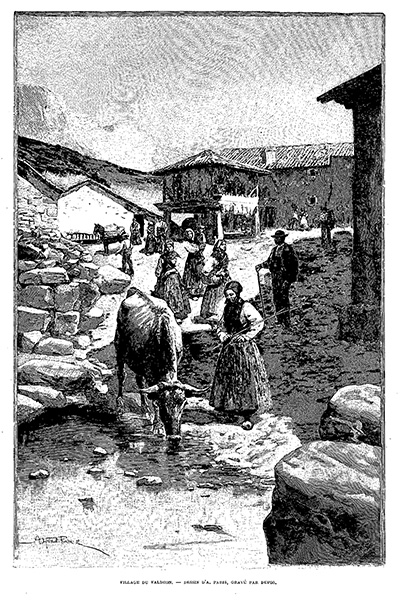

Después de una triste noche en el ruinoso “casetón de Liordes”, partimos hacia Soto. “la Vega” de Soto es fresca y fértil; hay arroyos que afloran y desaparecen y yeguas bayas o blancas que brincan en la hierba espesa. Una corta subida nos lleva a una de las tres brechas que dan acceso al circo, el Collado de Remoña. Una canal rodeada de muros por la que desciende en zigzag un camino rudo y pedregoso, conduce de repente sobre la cadena Cantábrica. El contraste es aquí más extraordinario que en ninguna parte. Súbitamente de una calle de gigantes se sale sobre una campiña verde, sin transición. La muralla se hunde en el suelo de esquistos, sin dejar nada de ella más allá del bastión que forma. Sólo hay crestas amarillentas de brezo, las flores son otras; otras las aguas, otras las tierras, otros los colores; hay árboles. El sendero apenas sube, atraviesa un collado deprimido y estamos en Valdeón. El siempre amable país que os recibe bien. En los anchos caminos los carros tallados ruedan con su carga de heno. Las casas muestran sus grandes tejados, sus pórticos esculpidos, sus graneros al aire. En un campo un muchacho se destaca y nos saluda corriendo con sus zuecos puntiagudos. Es Manuel, nuestro guía de la Peña Bermeja. Más lejos el excelente cura de Soto, Don Benito del Blanco, nos atiende delante de su puerta.

El alojamiento es bueno y la velada se anuncia en calma ¡Extraña ilusión de nuestros sentidos! Nuestros españoles enviados a explorar están completamente pesimistas; nadie quiere alojar a Francisco; que está fuera de si y muy fatigado; la marcha hacia la Peña Santa está erizada de obstáculos: no hay caballos, el guía esperado no llega. Por fin llega; se llama Vicentón y elogia en voz alta sus grandes hazañas, declarando que la ascensión es imposible. Nos quedamos con su burra. El bullicio de este atardecer acaba por ponernos de buen humor, y hacemos una llamada golpeando el cubrefuegos de hierro, después de otra parada en la cocina, donde recibimos numerosas visitas de los vecinos, enviando al diablo lo que se puede enviar y el resto no importa.

Pueblo de Valdeón. — Dibujo de A. Paris, grabado por Devos.

Todo está luminoso hoy. La Torre de Cerredo, sobre el gran macizo pone en el azul del cielo sus rocas agudas; al fondo se alinean los glaciares que la lejanía reduce a charcos. El camino es conocido porque es el mismo de la Peña Bermeja que seguimos en 1891. Nos topamos con los pastores de Extremadura que vienen de engordar los ricos rebaños de merinas en estos pastos. Estos pastores tienen un vestido fantástico. Una casaca de piel de rebeco abrochada al costado y adornada de cintas les moldea el busto. Las polainas de piel de carnero protegen sus piernas. La leche de cabra que tienen exquisita y son buenas gentes.

Les dejamos a disgusto y más a disgusto nos juntamos con uno de los rebaños. Las bonitas bestias pasan a nuestro alrededor en fila india, sobre uno de los estrechos senderos de la cornisa, y nos acribillan con pequeñas piedras, que caen como lluvia. La borrica ha dejado por el momento de trotar y doblamos el recodo aprisa. El sendero se estrecha y el animal flaquea; los golpes llueven; no puede más y la subida se hace terrible. Dios mió ¿que hacer? El procedimiento es simple y Vicentón en esto sobresale: pegar, siempre pegar, pegar más y cuando esto no resulta empujar, empujar por delante, empujar por detrás, del hocico, de la grupa. ¡Que método extraordinario! Vicentón tira, Francisco tira, y nosotros sujetamos la cola para impedir que el animal se tumbe, procedimiento que no resulta más que a medias o más bien que empleamos demasiado tarde, ya que hay una voltereta general y tenemos que descargar totalmente. Al fin, después de esfuerzos desmesurados, un número incalculable de garrotazos y empujones, de perdida de tiempo sin fin llegamos a la cima “del Perro”.

Algunas nieblas se han levantado durante la subida, pero en el collado todo está azul, brillante; el mar centellea al fondo; las nieves están radiantes, las nieblas se hunden en los llanos. Es precisa una parada después de tanto trabajo, sobre el camino de Peña Santa: línea de rocas lisas donde se percibe con buena voluntad una traza más lisa que el resto, subidas, descensos a pico, una senda al fin donde se puede suponer que las cabras pasan, pero donde los burros cargados no pasan más que en Asturias. Al fin una meseta donde hay una fuente y una pradera. Son las tres. La tienda ya está preparada. Se cocina para los hombres que van a partir a explorar y el resto del día se pasa mirando a las musarañas.

La lucha de las nieblas y el viento es muy curiosa. El viento del norte ha cazado las nubes al sureste de los picos y las nubes quieren volver al norte. Llegan rápidas, apretadas, empujándose, y a penas no han alcanzado la cresta cuando la brisa las disipa, las trastorna en un combate continuo. ¡Que encanto exquisito vivir solo, así, completamente solo, en una tierra extranjera, en el desierto, sin armas y a la aventura, a media legua de altura, entre peñascos y mares inmensos, uno es el océano, el otro la niebla; permanecer aquí algunas horas, vivir por turnos la vida del bruto y la del soñador; cocinar buenas cosas para el animal y enseguida dejar que los ojos y el espíritu contemplen la naturaleza sublime, en el piadoso recogimiento de su grandeza! Allá sobre un áspero pico que domina el campamento hay que ver la puesta del sol. Con el frescor del crepúsculo las nieblas condensadas bajan a las llanuras. Algunas crestas de montañas muy alejadas, surgen por encima, en la atmósfera clara hasta los fondos de Galicia, como ballenas azules jugando en la mar blanca. Y estos azules se van degradando y vetas coloreadas corren a través de sus masas…

Cuando el sol cae detrás de una de las torres de Peña Santa, cerca de un peñasco que tiene forma de capilla con su torrecilla, en las oleadas de nubes, de las que sobresalen los islotes, hubo como un estremecimiento y como un abrazo. Parecía que había un contacto amoroso entre el sol que enrojecía más abajo y el mar que jadeaba. Y al otro lado la verdadera mar, la mar recortada de la costa cantábrica palideciendo, confundiendo el azul perdido de su último horizonte con el azul perdido del cielo …

“No es muy bonito, dijo Francisco ayer a la vuelta de su reconocimiento, esto no es muy bonito, repite esta mañana, moviendo la cabeza —¿Qué pasa? — Veréis un muro, un gran muro, donde es necesario izarse siempre en el vació. Vicentón se negó a seguir; yo mismo he reculado en un determinado momento”. Y de hecho, los pobres diablos estaban muy cansados descendiendo de estas rocas feroces. A las seis de la mañana partimos a un ritmo endemoniado. Parece que la muralla de la Torre Santa está a unos pasos; una marcha al galope nos la hace alcanzar bastante rápido. ¡Que escalada, Dios mío! “No es nada dice Francisco, nada todavía”. Se hace una parada corta, tomamos precauciones sin número sobre cornisas imperceptibles. Aquí dejamos una parte de la carga: piolets, bastones; todo lo que es inútil para la escalada. Después de tantos días vividos en la roca no es más que un juego el equilibrio inestable sobre la pared cortada del abismo.

He aquí la cima, una cima esculpida, por la que un rebeco no andaría, una cima rasurada con navaja de afeitar, con cabezas, brazos, piernas y pies que avanzan en el vacío, todo un mundo fantástico de seres figurados, en suspenso, amenazante y rebelde, que guarda la cima sagrada como una visión del Apocalipsis. Y muy cerca de allí, un poco más abajo, la pequeña capilla, que reza sola, con su campanario y su pórtico, también en el aire sobre la cima extrema, evocando alguna leyenda piadosa en sus sólidos cimientos. Al norte la montaña que subimos el año pasado, estrecha y rígida, parece cerrada a los hombres desde el punto desde el que nosotros la vemos. Atrapados por el muro vertical que cae en plomada descendemos algunos pasos sobre la otra cara, hacia otros muros que lo son tal vez un poco menos.

Pronto, después de una corta subida, parada súbita, el balcón no tiene continuidad. Una losa movediza por lo menos de diez metros de altura, dominada por un peñasco recto, cierra el camino. Los hombres se descalzan; se abandona el resto de la carga, solamente se indulta a los prismáticos. El pan, el vino, los víveres, las chaquetas, las sandalias son amontonados sobre el balcón. Francisco sube sobre este duro resbaladero al que hay que dar un rodeo, aferrado a invisibles asperezas por la adherencia de los pies, de las nalgas, de las manos y de los hombros. Es emocionante ver a un hombre que no teme a nada trepar así, flexible y serio. Presto para la caída sobre un precipicio que cae a plomo, y con un silencio de muerte que parece esperar el ruido de un cuerpo rebotando. Pero gracias a Dios está arriba; le lanzamos la cuerda; y nos iza sobre la pequeña brecha; desde entonces la escalada continua de saliente en saliente, de cornisa en cornisa, menos horrible, puesto que el miedo, como las otras cosas de la vida no es más que un sentimiento comparativo y que los malos pasos atravesados hasta ahora no existen dos veces en la montaña. Subimos lentamente, sin miedo, jugando con el peligro, como grandes niños despreocupados del dolor, o como viejos soldados sintiendo la victoria próxima en la horrible batalla.

¡Hurra! Lo conseguimos, La Peña Santa. Ponemos el pie sobre el “Manchón”, como lo llaman los cazadores; acampamos sobre el lugar que un hombre no ha visto jamás, y que lo haya contado, sobre la torre sagrada, donde hay una fuente que mana siempre… y que no existe. ¿No es un sacrilegio estar donde estamos nosotros?. Vicentón estará acaso maldito, por estar subido allí. Este hombre ha maldecido.

Nosotros, franceses, sufrimos como una angustia sintiéndonos sobre la montaña misteriosa. No es solamente la sublime impresión de dominar la cima más alta del extremo de Europa, una cima que no tiene su igual al oeste, más que a 4.000 leguas más lejos en las Montañas Rocosas; ni tampoco es solamente la inolvidable belleza de los horizontes azules y rojos de este mar claro franjeado de espuma y bordeado de aldeas blancas, de profundas llanuras de Castilla rojizas y recalentadas, de masas rígidas y almidonadas que forman prodigiosos amontonamientos de torres y conos, de la costa de Francia. Se trata de otra cosa. La Peña Santa es la síntesis de una tradición y de una epopeya. Este bastión con coronamientos góticos, ha participado en la lucha de la España cristiana contra la España mora; las cavernas abrigaron a Pelayo, las nieves han dado de beber a los guerrilleros, las piedras armaron a los héroes. Se destaca de este encaje de torrecillas como un inmenso recogimiento místico, una piadosa leyenda hecha de lo desconocido.

La Peña Santa es el santuario de los Picos de Europa. Un santuario guardado de las profanaciones y cerrado a la vista de los hombres. Este macizo gigantesco, que avanza hacia el mar, cuya base se hunde casi a su nivel, custodia una de las páginas más olvidadas de la historia sin duda, pero acaso más grande que la epopeya de Roldan. ¿Sabremos alguna vez recoger en las veladas del campesino asturiano, las historias de magia y milagros que se deben contar sobre este extraño país? ¿Sabremos alguna vez las relaciones misteriosas que existen en las tradiciones populares, entre la montaña santa que se eleva esbelta en el más salvaje de los desiertos, y el peregrinaje de Covadonga que se oculta a sus pies en el más verdeante de los valles, y el lago Enol lleno de encanto y vida, que extiende su alto mantel azul a medio camino de la peña sagrada y el templo donde el patriotismo asturiano reverencia al dios que salvó a España?

¡El Espigüete es una montaña situada no lejos de los límites de las provincias de León y Palencia! Hace dos días desde que salimos de Valdeón, que estamos buscando esta alta cima, señal geodésica de primer orden. Toda la ciudad de Valverde de la Sierra está cosechando; las gavillas doradas se alinean sobre la era redondeada; sobresalen las cabezas risueñas de los surcos. Y todo el mundo murmura, nos preguntan y gozan de la vida rústica y amontonan alegremente el grano que hará el pan del invierno. Entre los cosechadores hay uno que se casó ayer, es durante la cosecha cuando se hace el viaje de novios, en medio de las alegrías de los compañeros y las bromas de los muchachos.

Sobre la era el camino acaba, se levanta un viento glacial, se levantan las hierbas molestando a nuestras bestias y sobre todo molestando a nuestros hombres. Convenimos que abandonemos toda la carga inútil, no subiremos a la cima del Espigüete más que nuestro campamento y los víveres para una noche.

Estamos desde hace largo tiempo sobre el punto extremo, cuando el convoy sale de los roqueros jadeante y rendido. Montamos la tienda contra la torre geodésica y mientras que el sol se oculta en un crepúsculo violáceo, y los tres macizos de los Picos de Europa se difuminan en una luz difusa, festejamos alegremente el campamento heroico. Vicentón con expresiones divertidas salta, baila, quiere abrazar a todo el mundo. Cuenta leyendas de brujas e historias para dormir de pie hasta que de común acuerdo, dormimos acostados.

Cuando el sol se levanta aparece un instante muy corto, como una sombra china sobre los cristales de aumento de los prismáticos, el perfilo dentado y confuso de la línea de los Pirineos vista desde la cara sur.

El sol sube e ilumina Castilla, que se extiende desde unos cientos de leguas, a nuestros pies. Hacia el medio día aparecen cadenas perdidas, no se distinguen más que a larga vista y cuya silueta pálida se pierde en un extraordinario alargamiento. Pueblos y aldeas manchan de puntos blancos la meseta amarillenta; los torrentes brillan a través del país quemado.

Los Picos de Europa, en los que debemos triangular el Espigüete, razón de la ascensión, se levantan rosados y dentados, con sus roqueros horquillados y perfilados, protuberantes como espárragos y apretados como las lanzas de una tropa a la carrera. Se colorean poco a poco y en la brecha de Áliva, una línea azulada indica el mar. Al oeste, un gigantesco cono de sombra parece juntarse con Galicia; es la sombra del Espigüete, una sombra que se acorta de minuto en minuto, aproximándose a nosotros con una velocidad increíble a medida que el sol sube. A lo lejos Riaño, lugar principal, levanta sus casas esparcidas en un llano regado, on álamos que dan sombra. En Valverde que sobrepasamos unos mil metros, las gentes se despiertan en las calles adormecidas. Es domingo; las campanas repican en todos los pueblos; los sonidos argentinos suben alegremente en el cielo claro. Y fenómeno curioso, las feas nieblas que desde hace ocho días remolinean a nuestro alrededor, aparecen una última vez, expulsadas desde los Picos de Europa por el viento, se rompen en islotes dislocados y listas para desaparecer en los altos valles de León.

En Cardaño de Abajo, donde no estuvimos mas que medio día, Vicentón y Cándido declaran que no irán a ningún otro sitio y que nos plantan allí; el posadero a su vuelta dice que no alquila su único caballo y que no podemos partir para la jornada. Nos sentamos a la mesa. Cándido no quiere comer, diciendo que no somos nada para él. Vicentón, que quiere chantajearnos, nos seguirá con su burra por un precio enorme. Aceptamos, pero el pillo esperaba este momento para dar un golpe a su manera. Protesta claramente que el precio no es suficiente y que necesita el doble. Estamos furiosos; juramos en castellano, bramamos en francés contra este tunante; le ajustamos su cuenta y le queremos cazar como a una mala persona. Después volviéndonos hacia Cándido: “¿Cuánto queréis por acercarnos a Cervera?” — El mismo precio que Vicente. — ¿Qué precio: el de su palabra dada o el de su palabra corregida?— El de su palabra dada— Di lo justo— Dos duros— Te daremos tres, porque tu eres un buen muchacho; y se acabó.”

Vicentón hace gestos espantosos. Nuestro posadero, que quiere que nos quedemos, pone la misma cara, y su cuenta se aumentará; pero la batalla está ganada .

Había que perderse veinte veces en los caminos encenagados de Cervera; la noche cae, y los lugares se suceden a los lugares, las horas a las horas, enla desesperación de lo desconocido.

Al fin estamos en Cervera; son las once de la noche; marchamos desde hace siete horas y nuestros pobres estómagos vacíos, que gritan de hambre, se ven en la tierra prometida.

¡Alto! La historia no ha terminado. Pasamos delante del puesto de la guardia civil: dos guardias saltan sobre nosotros como si fuéramos bandidos: ¡Deteneos! ¡Esto era el colmo! ¡Pasar la noche en prisión después de una aventura tan loca! Labrouche opina que cedamos ante la fuerza; pero Saint Saud soberbiamente grita a nuestros hombres: ¡Por favor sigan y no se preocupen del resto! Nada más, en efecto, los guardias nos piden perdón del error, más confundidos que el cuervo de la fábula. «Señores ingenieros, discúlpennos». ¿Qué es lo que nos valió este triunfo? ¡Las piquetas de la tienda, las bonitas piquetas forrados de cobre y con la punta de acero que brillan a la luna, y que la guardia civil tomó por miras, tomándonos por los constructores del ferrocarril de Bilbao a León!. A dos horas de Cervera, Aguilar de Campoo baña en el fresco Pisuerga sus viejas murallas. Una elegante iglesia del siglo XIV, antiguas mansiones, un castillo arruinado dirigiendo sus torres desmochadas sobre los montículos desnudos, donde la hierba es lisa como el hielo, dos capillas románicas sobre la loma de extrañas rocas, figuran tantas ruinas extrañas en una villa que no se contenta con lo que le ha hecho la irreparable ofensa de los tiempos: es Castilla.