Sobre las crestas. — Las minas de Liordes. — El tiro Llago.

(8-13 de septiembre de 1891.)

Una carretera nueva conduce de Reinosa a las Fuentes del Ebro, y desciende a Cabezón de la Sal. A dos horas de Cabezón, San Vicente de la Barquera, pequeña villa coquetamente situada al borde de una bahía, ofrece todos los placeres de la civilización. Una hora más y estamos en Unquera.

Don Marcial de Olavarría, ingeniero del cuerpo de minas y director de la de Picayos y Liordes, nos acompañó al principio de esta segunda excursión; en Unquera un coche estaba preparado y sube el fresco valle del Deva. En Panes desenganchamos el coche y cargamos. Larga tarea, tanto más ya que necesitamos otra montura. Se terminó por donde deberíamos haber comenzado, y se decidió ponernos en marcha sobre los caballos sin uncir. Uno de los viajeros caminando a pie, por turnos. Pero poco a poco cayó la noche y los senderos abruptos se convierten, en la oscuridad, en una especie de marisma. Allí el sendero pedregoso se hunde en el negro torrente.

“¿Que es esto? - ¡Oh! poca cosa, dice el Sr. de Olavarría, una pequeña balsa. - ¿Una balsa a estas horas? - ¡Oh! si, muy corta, pero al otro lado está la gran carretera”.

Y descendemos, se hace subir a las bestias que sufren, y nosotros mismos subimos como podemos, y el barco avanza hacia la orilla en la corriente siniestra con lúgubre en su chapoteo. Sin duda hemos terminado con el mal camino. ¿Pero que es lo que presagia de nuevo esta cola de derrumbes donde nos encontramos? ¿Esta escalera sobre la que escalamos? ¡Oh! Dios mío, casi nada: la gran carretera está a penas iniciada y no es más que una larga cantera en explotación, llena de grandes bloques arrancados de la mina. Y vamos de mal en peor, sobre un terreno que algún día estará allanado, pero que por hora está erizado de obstáculos, en esta oscuridad desesperante que nunca acaba. Nunca es decir demasiado pues una alegre luz brilla en el último recodo, y la casa de los Picayos nos da buena cena, buena cama y .... el resto, bajo la forma de una suntuosa excursión organizada para el día siguiente. Se trata de subir a un pico de vanguardia, el primero del macizo de Ándara del lado de la mar, la peña Mellera, que ha dado su nombre a uno de los “ayuntamientos” del Cares. Antes de levantarnos se envía un convoy de porteadores sobrecargado de víveres, cuando nosotros nos hacemos ilusiones con la partida, el sol ya está alto.

La gran carretera es todavía un mal camino, más caótico que en pendiente, en el desfiladero de los Picayos, donde trabajan un centenar de peones transportando tierras. Pero pronto un vado cerca de Mier, donde el agua se derrama sobre la arena, nos permite pasar a la otra orilla, paisaje alpino, abierto en un claro entre dos gargantas, que giran con un ángulo tan brusco que no deja ver más que un ligero bostezo. Después el sendero sube bajo el bosque, se eleva en los pastos, entre graneros esparcidos y pasa por una especie de pequeño collado. Aquí después de un largo debate se toma una gran decisión: Labrouche se dirige a Ándara y el grueso de la expedición continuará su ruta hacia el pico, que él alcanzara tras una honorable escalada y un copioso desayuno. Todo el mundo ha comido bien, bebido y ha disfrutado del admirable espectáculo de este pico, dominando los frescos territorios de la costa, desde donde parece una gran montaña, y el mismo dominado por los escarpes de Ándara y de los Orriellos, con torres grises y soberbias, desde donde él parece un montículo. Durante este tiempo el pobre Labrouche pasa hambre y miseria. Retomó por fin la vieja ruta de Ándara, cuyas revueltas herbosas y tristes se extienden por el borde de la cresta. Algunos pasos más y Ándara aparece, con su hospitalidad “real” que compensa de todas las fatigas.

Al día siguiente el Sr. de Arce, perfecto gentilhombre, siempre discreto y previsor, tiene un guía a las órdenes del viajero. Se levanta el primero, con un tono amable y grave nos indica que esta vez es el francés el que se atrasa. Esto es lo más prodigioso de nuestras campañas: en Ándara y antes de lo previsto, el director está preparado al amanecer, el desayuno, el minero y los víveres también. Es una maravilla de exactitud y tan poco frecuente que no se nos ocurrió levantarnos a la hora prevista. La España a 2.000 m. no es España.

Por los caminos de la mina, después por una cresta fácil, subimos al pico de Hierro, uno de los puntos culminantes del macizo, cerca de uno de los puestos de caza del rey. Nieblas heladas corren por estas alturas sacudidas por los vientos que de pronto las desgarran, dejando ver las torres próximas, retazos del mar, claros en la dirección de Castilla. El collado Evangelista y un pequeño nevero nos llevan sobre una montaña vecina, desde la que descendemos al verdeante valle de Espinama. Avisado el gerente de Liordes salió a nuestro encuentro. Dos horas después los Sres. de Olavarría y Saint-Saud aparecen con su “caballería” y sus hombres sobre el alegre sendero que lleva al pueblo más alto de la Liébana, tras haber tomado el camino de Deva hasta Potes y admirado al pasar el castillo de Mogrovejo,

Espinama, al pié de los escarpes de Cámara, nos reserva una cena y cama aceptables.

Es conveniente ser alto para sentarse, la mesa llega casi al mentón de los hombres medianos. Conviene por contra ser bajo para dormir, las camas tienen la dimensión de grandes cunas. Aparte de esto no se puede más que guardar un excelente recuerdo de una noche pasada en la aldea.

Por la mañana, la caballería está preparada y caminamos hacia las minas de Liordes. En este valle del Deva, siempre fértil, siempre variado en su eterna frondosidad, y en su marco de rocas grises y dentadas. Una de ellas, sobre todo la peña Remoña — modesta cuando se está en lo alto — dirige al fondo su gigantesca aguja. Los caballos marchan despacio, entre los setos florecidos. En un claro donde tres pequeños valles divergen en abanico, tomamos el de la derecha. Las escarpaduras de un circo cierran toda ruta natural, a su pie borbotea la fuente del Deva que se llama, probablemente por abreviatura, “Fuente De” A la izquierda en una muralla formidable, en la que se cruzan sus revueltas numerosas con los hundimientos y las cornisas, se eleva el camino de Liordes, camino que se dice de carros donde los caballos apenas suben, y que sabiamente los peatones sabiamente le evitarán en la noche. Es preciso estar allí para creer que existe, en una especie de grieta vertical que no es más que un horrible precipicio. La escalada es larga y dura y a menudo hay que descender del caballo para pasar los malos pasos. Juan Suárez, nuestro guía, se detiene complacido en mil historias macabras de las que esta “gran carretera” ha sido el teatro, y cada agujero que se ha tragado a un desgraciado vale una nueva historia más feroz que la anterior. Estamos en un collado, el collado de Liordes. A algunos pasos enmohece un agua gris, donde los obreros lavan el mineral; sobre un terreno compacto se eleva la casa de Liordes, aproximadamente 100 m. más alto que Ándara, a una altitud de 1.980m.

La mina ha estado abandonada varios años. No tienen ni idea de reiniciar la extracción; desde hace algunas semanas se contentan con utilizar el mineral amontonado, y un grupo de obreros bajo la dirección de un contramaestre está dedicado a esta laboriosa tarea. La casa forma un rectángulo, dividido en cuatro piezas, el dormitorio de los capataces, la cocina, una sala y una habitación. La casa ha sufrido durante los inviernos daños irreparables, está medio en ruinas. Las tarimas están podridas y chasquean por todas partes. Las ventanas solamente tienen postigos y si hace frió o llueve, el único recurso es encender una vela o desafiar al aire de fuera.

Pero por inhóspita que sea una morada hay una razón para elogiarla, allí la hospitalidad se ejerce ampliamente y el Sr. de Olavarría encontró el medio de hacer de este pobre “casetón” de Liordes uno de los mejores campamentos de la “mala tierra”. Por otra parte Liordes es como un oasis perdido en el desierto. La planicie que domina la casa de la mina es lo que los castellanos llaman “vega”, es decir una llanura fértil poco extensa. La llanura de Liordes, como las raras “vegas” de los Picos es una cuenca que antiguamente fue un lago y cuyo humus ha tapizado la hondonada. Hay depositada una hierba espesa, donde pacen las yeguas, fluyen las aguas, se forman pequeños embalses, restos de lagunas desaparecidas por las fisuras que el agua ha hecho a través de la caliza y en las cuales se precipitan, sin remontar a los niveles de los tres collados deprimidos — Liordes, las Nieves y Remoña — que formarían los rebosaderos. Parece casi un milagro como esta naturaleza risueña contrasta con la rudeza de su entorno, cuando en la desembocadura de una de estas brechas y a la salida del pedregal, el sol verdea la fresca pradera bordeada de murallas y guardada por una caseta.

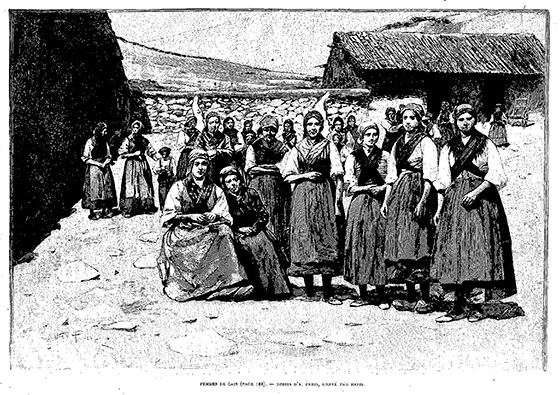

Vecinas de Caín. — Dibujo de A. Paris, grabado por Bazin.

Estas murallas atraen pues son los bastiones más altos de la cadena. Desayunamos deprisa y con Juan Suárez, a paso ligero, bordeamos la planicie hasta el collado de las “Nieves” a media legua de Liordes. A la izquierda se eleva la Torre, que escalamos. La escalada pronto nos va a reservar sorpresas desagradables y nos anuncia otras más para mañana. Juan nos conduce al borde de una escarpadura inaccesible, para otro que no sea él, con los pies descalzos, su pipa en la boca y su brazo ligeramente curvado en forma simiesca para acrecentar la adherencia a la roca, atraviesa sin una arruga en su cara la pared cortada a pico. Nuestras protestas son inútiles; no hay más remedio que seguirle, no tenemos cuerda. Él coge nuestra mano con su puño sólido, de su rodilla hace como una grada y pasamos en un equilibrio inestable, jurando que nunca volveremos a pasar por allí, lo que no nos impide volverlo a hacer un momento después.

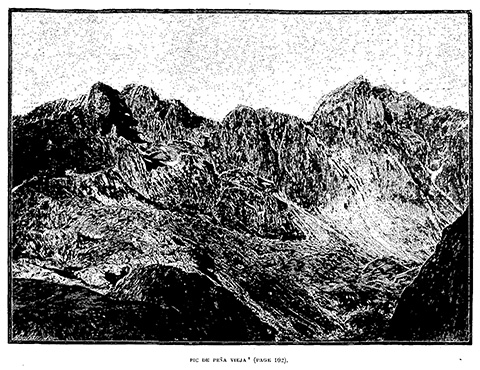

De la cumbre de esta torre, que bautizamos Olavaria, la gran muralla del Llambrión se despliega majestuosamente, erizada de almenas, hinchada de contrafuertes, de espantosa rigidez, sobre la otra vertiente del collado de las Nieves. Al oeste la torre de Salinas, el punto culminante de nuestro grupo, levanta su pico escarpado sobre la misma cresta en dientes de sierra.

Esta mañana, Domingo, partimos para la gran muralla. Una cornisa se eleva en el flanco, al norte del collado de las Nieves y por una estrecha meseta alcanza el hoyo del Cedo. Subimos continuamente, y esta vez, se presenta una escalada seria, es el muro derecho. El guía afirma que más allá todo irá bien y nos dejamos izar hasta una pequeña brecha. ¡Oh! ¡Horror! Sobre la otra vertiente se abre un precipicio vertiginoso donde cae un pasillo inclinado con una pendiente inverosímil. Retrocedemos valientemente y volvemos al pie de la muralla, que Juan propone atacar desde otro punto. Por las imperceptibles fracturas, este extraordinario escalador recorre la cresta y nos dice que hay un paso. Nos lleva como puede por una quebradura donde el muro se raja y entramos en una especie de balcón que eriza la roca con un resalte como un metro de alto.

Más allá, la pared es lisa. Juan está maravilloso, como estuvo ayer y como estará enseguida: se acuesta sobre el muro y su cuerpo hace de puente por donde pasamos más muertos que vivos. Al otro lado se abre el terrible pasillo que conduce a un estrecho saliente. Juan hace de nuevo con su cuerpo una pasarela y nosotros llegamos sanos y salvos a la otra vertiente; a Tonio, minero de los Picayos que nos acompaña, le tiemblan todos sus miembros. Una escalada dura pero corta nos conduce a la cima, donde el cielo, ensombrecido y amenazador desde por la mañana, descarga una tempestad de granizo y nos envuelve en una bruma espesa. Apenas se ve un abismo o una cresta blanqueados por el granizo en los claros de la borrasca. Helados sobre esta cima en la que a penas nos sujetamos, sintiendo el vacío por todas partes como un canto de muerte y el ruido del chaparrón en las piedras sonoras. Descendemos, no sabemos como, por las repisas, los pasillos y las cornisas, haciendo un alto en el saliente profundo que denominamos “Balcón de los rebecos”, encontrando que es muy larga y escabrosa la muralla del “Tiro Llago” — es el nombre de esta montaña — y que es demencial continuar arriesgando la vida al azar de un equilibrio acrobático,sin tener el material con el que la experiencia del alpinismo arma a los más osados.